「でいご」の花の間を往く戦艦「土佐」?↓

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

古代史、勝手に解釈~日本完成 ― 2011年02月21日 20時25分04秒

・天武系王朝時代

さて、百済皇子の血を引く藤原氏は、旧百済勢力の支援と不比等の巧妙な政治手腕により、両朝合体と共に、大和貴族に組み入れられました。

もっとも、朝廷内では大和系と北九州系の勢力争いはあったでしょう。

藤原氏は、そのような天武朝内の後継者争いに乗じ、徐々にその地位を上げていきました。

藤原仲麻呂の乱などもそのような勢力争いの一つとして起きた事件でした。

藤原氏としては、北九州王朝はもう存在しません。大和の貴族として生き残ることを選択しています。

大和の貴族として地位を築き維持するには、百済を捨て、大和人になる必要がありました。

まず、氏神をどうするかという問題がありました。

このとき、出雲の神様に縁のある鹿島神宮から春日大社を氏神にした可能性があります。

鹿島神宮が神宮であり神宮は、伊勢神宮、宇佐神宮など皇室ゆかりの社号であることからすると、百済王の家系である藤原家の縁のある鹿島神宮とこれと密接な関係にある香取神宮が「神宮」号を名乗っていることも合点がいきます。

なんせ一国の王の家系ですから、それなりの権威はあったのでしょう(当時の百済の存在感は現在の比ではないでしょう。)。

さて、百済皇子の血を引く藤原氏は、旧百済勢力の支援と不比等の巧妙な政治手腕により、両朝合体と共に、大和貴族に組み入れられました。

もっとも、朝廷内では大和系と北九州系の勢力争いはあったでしょう。

藤原氏は、そのような天武朝内の後継者争いに乗じ、徐々にその地位を上げていきました。

藤原仲麻呂の乱などもそのような勢力争いの一つとして起きた事件でした。

藤原氏としては、北九州王朝はもう存在しません。大和の貴族として生き残ることを選択しています。

大和の貴族として地位を築き維持するには、百済を捨て、大和人になる必要がありました。

まず、氏神をどうするかという問題がありました。

このとき、出雲の神様に縁のある鹿島神宮から春日大社を氏神にした可能性があります。

鹿島神宮が神宮であり神宮は、伊勢神宮、宇佐神宮など皇室ゆかりの社号であることからすると、百済王の家系である藤原家の縁のある鹿島神宮とこれと密接な関係にある香取神宮が「神宮」号を名乗っていることも合点がいきます。

なんせ一国の王の家系ですから、それなりの権威はあったのでしょう(当時の百済の存在感は現在の比ではないでしょう。)。

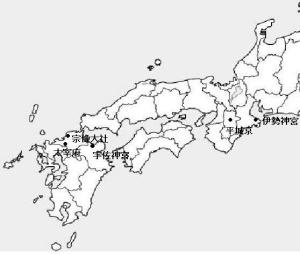

さて、769年ころ道鏡事件というのが起きます。このときの舞台は宇佐神宮です。

なぜ伊勢神宮ではなく宇佐神宮なのか。疑問じゃないですか?

私はずっと疑問でした。

ですが、既に述べたように、天武天皇は宇佐神宮で即位しているのです。

だから道鏡に天皇になれとご神託するのは宇佐神宮以外あり得ないのです。

これで疑問は解決です。

ちなみに、宇佐神宮は、天智天皇の系統に皇統が変わったときにその地位を伊勢神宮に取って代わられます。

伊勢神宮は天智系の神宮だからです。

ちなみに、神社の礼拝方式は、一般に二礼二拍手一礼ですが、宇佐神宮と出雲大社は二礼四拍手一礼です。

後者は、被征服王朝に適用される形式なのです。

つまり天武朝は、天智朝復興により滅びますし、出雲朝も継体天皇の系統によって既に滅んでます。

ちなみに九州朝の宗像大社などは、とくにそのようなこともありません。

なぜなら天智朝は九州系だからです。

・平安時代へ

さて百済王家の藤原氏は、大和朝廷内の勢力争いを巧みに利用し徐々に力を盛り返してきます。

百済が滅亡した現在、藤原氏が実権を握っていけば、百済の地を支配している新羅と仲が悪くなるのは当然でしょう。一時は新羅遠征まで考えたほどです(これは百済復興の記憶と言っても過言ではないでしょう。)。

唐は強大で、その力は十分に見せつけられています。

現在百済の地を支配しているのは新羅であり、唐と新羅は親密とも言えません。そこで、唐とは関係修復を図ることにしました。

そして、百済王家系の藤原氏は、やがて百済系つまり倭国北九州王朝系の復活を企みます。倭国の有力者を大和に移したことが裏目に出ます。

このころ、天武系の皇子が次々と変死しています。

そして、ついに天武系最後の天皇が崩御します。

ここで、藤原氏は、ついに天智系の天皇を擁立します(もっとも、このころになると平治の乱の源氏平氏のように藤原氏の内部でどちらの系統に付くかで分裂して権力争いをしていたことから(例えば藤原の仲麻呂は大和側、藤原北家は北九州側)、北九州系復興の積極的な意思というより、大義名分として利用しただけかもしれません。)。

これが後々、朝廷内で圧倒的な権勢を藤原氏が奮った最大の要因となっていきます。倭国の系統を復活させた功は末代までの功であり、このあとの朝廷の実権を握ることに成功します。

さて百済王家の藤原氏は、大和朝廷内の勢力争いを巧みに利用し徐々に力を盛り返してきます。

百済が滅亡した現在、藤原氏が実権を握っていけば、百済の地を支配している新羅と仲が悪くなるのは当然でしょう。一時は新羅遠征まで考えたほどです(これは百済復興の記憶と言っても過言ではないでしょう。)。

唐は強大で、その力は十分に見せつけられています。

現在百済の地を支配しているのは新羅であり、唐と新羅は親密とも言えません。そこで、唐とは関係修復を図ることにしました。

そして、百済王家系の藤原氏は、やがて百済系つまり倭国北九州王朝系の復活を企みます。倭国の有力者を大和に移したことが裏目に出ます。

このころ、天武系の皇子が次々と変死しています。

そして、ついに天武系最後の天皇が崩御します。

ここで、藤原氏は、ついに天智系の天皇を擁立します(もっとも、このころになると平治の乱の源氏平氏のように藤原氏の内部でどちらの系統に付くかで分裂して権力争いをしていたことから(例えば藤原の仲麻呂は大和側、藤原北家は北九州側)、北九州系復興の積極的な意思というより、大義名分として利用しただけかもしれません。)。

これが後々、朝廷内で圧倒的な権勢を藤原氏が奮った最大の要因となっていきます。倭国の系統を復活させた功は末代までの功であり、このあとの朝廷の実権を握ることに成功します。

さて、倭国の系統が復活したのは良いのですが、太宰府はすでに遠の朝廷ですし、関東から九州までの領土を見ると西に寄りすぎています。倭国の系統は復活しても倭国はもう滅んでいるのです。あるのは、国号を日本とする倭国と大和の統合王朝です。

これを分離することは、もうできません。

統合王朝をこれまでと整合性を保ちつつ継承していくほかありません。

宗像大社は、北九州朝第一の神宮ですが、両朝統合の時点で、頂点は大和ですから出雲大社同様神宮に次ぐ格と位置づけられることになります。

一度下げたものを上に持って行くと言うことはしません。

すでに北九州だけの日本ではありません。大和も含んだ新たな大帝国なのです。

そこで宗像大社に変わる天智天皇系の新たな神様が必要となります。

もともと、倭国は海軍が強く、海に縁のあった王朝でしたので、海に面した場所に作りたいというのが心情です。

もはや大和の日本国で日の本を名乗るくらいですから東側が理想です。また、遠すぎても困るので、紀伊半島から東に突き出た志摩半島の伊勢神宮にその役割を託すことになりました。

こうして、伊勢神宮が宇佐神宮を超えるようになったのです。

ちなみに宇佐神宮はすでに神宮であること、日本国は、融合した王朝であり倭と大和は一体のものとなっているので、王朝交代とはみなしていないことから、整合性を保つために宇佐神宮はそのままにして二番目に偉い神宮としてお祀りすることになりました。

ただし、天武系の祟りがないよう儀礼だけ変えて。

ちなみに、宗像大社は裏伊勢と呼ばれているそうです。

以上を読むと、もの凄く説得力ありません?

以後、日本国は、大和を中心に列島を「一つの地域」=「天下」と考えるようになり、半島は「異なる地域」=「異なる天下」と考えるようになります。

半島も倭と親密だった百済は既に無く、新羅もやがて滅び、王朝交代を経て古代とは全く異なる文化、風習、民族となっていきました。

以後、異世界との境界となった対馬海峡の交流は、激減します(特に国家レベル)。

もはや、「異なる地域」である半島へ遠征しようなど考えることもなくなります(豊臣の遠征や近代の半島支配は、全く性格が違いますからね。)。

自分たちが統一して支配すべき土地とみなさなくなったのですから当然です。

そして、文化も風習も独自に発展をしていきます。

こうして「日本」が完成しました。

最近のコメント