「でいご」の花の間を往く戦艦「土佐」?↓

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

戦国記者お江 ― 2011年02月19日 22時56分21秒

今年の大河ドラマだけど、上野樹里の演技に賛否が出ているらしい。

う~ん。脚本の問題じゃないか?

というより、テーマに無理があった。

お初、淀殿、お市の方のキャスト(年齢面)からして、そういうものとしてみるべきじゃないかな(一番のツッコミどころがそこなんだから、あとのことは気にするなというメッセージなのでしょう。)。

つまり、前にNHKでやっていた、過去に戻って、歴史上の事件を取材する記者(番組名忘れた)や時空警察という番組の刑事

その役をお江がやっている番組。

だって、戦国時代の城のどこでも入って誰とでも取材できる記者証持っているとしか思えないじゃん。

安土城の奥に自由に出入りして自由に信長に取材が出来る。

信長に家臣に対する考えや世界観まで直撃取材して聞き出しているだけでなく、信長からもネタがあると呼び出されているくらいですから、これはもう信長専属記者でしょう。

信長亡き後も明智光秀に謀反の動機まで取材してしまう敏腕記者っぷり

今後は、秀吉に勝家や家康に取材しまくることが期待されます。

つまり、記者であるお江が戦国の織田豊臣徳川家周辺で起きた歴史的出来事を取材する番組

それが、

大河ドラマ「お江」

なんです。

そう思えば、目くじらを立てる必要もありませんか?

だから、ザッピングしてて偶々やってれば見ますし、だいたいわかったら他に回しますし、そういう軽いスタンスで見ればいいじゃないかな。

う~ん。脚本の問題じゃないか?

というより、テーマに無理があった。

お初、淀殿、お市の方のキャスト(年齢面)からして、そういうものとしてみるべきじゃないかな(一番のツッコミどころがそこなんだから、あとのことは気にするなというメッセージなのでしょう。)。

つまり、前にNHKでやっていた、過去に戻って、歴史上の事件を取材する記者(番組名忘れた)や時空警察という番組の刑事

その役をお江がやっている番組。

だって、戦国時代の城のどこでも入って誰とでも取材できる記者証持っているとしか思えないじゃん。

安土城の奥に自由に出入りして自由に信長に取材が出来る。

信長に家臣に対する考えや世界観まで直撃取材して聞き出しているだけでなく、信長からもネタがあると呼び出されているくらいですから、これはもう信長専属記者でしょう。

信長亡き後も明智光秀に謀反の動機まで取材してしまう敏腕記者っぷり

今後は、秀吉に勝家や家康に取材しまくることが期待されます。

つまり、記者であるお江が戦国の織田豊臣徳川家周辺で起きた歴史的出来事を取材する番組

それが、

大河ドラマ「お江」

なんです。

そう思えば、目くじらを立てる必要もありませんか?

だから、ザッピングしてて偶々やってれば見ますし、だいたいわかったら他に回しますし、そういう軽いスタンスで見ればいいじゃないかな。

古代史、勝手に解釈~壬申の乱 ― 2011年02月20日 20時23分25秒

・壬申の乱(672)

さて、半島統一を目指した新羅としては、百済系の倭国は目障りでした。

しかし、今、新羅が戦っている相手は、あの唐王朝です。海を越えて攻め込む余裕はありません。

そこで、目を付けたのは、友好国である大和です。百済と倭国の関係ほど親密ではありませんが、仲は悪くありません。

さっそく、大和に倭国侵攻を持ちかけます。

これに応えたのは、当時の大和の大王であった大海人皇子、のちの天武天皇です。

このころ倭国では、前大王の筑紫君薩夜麻が帰国しました。

唐の力を見せつけられ従順になった前大王を送り返すことにより、唐に逆らわない政権を作ろうとしたのでしょう。しかし、古代において、権威というかカリスマを失うというのは致命的です。一度捕虜になってしまったため権威は地に墜ちており再び即位することは出来ませんでした。

しかし、混乱は生じたと思います。新羅派と天智天皇派との内部対立も起きたでしょう。もっとも天智天皇存命中は、それほど対立は表面化しませんでした。

そのようななか、天智天皇が671年に崩御しました。暗殺という説もあります。

さて、半島統一を目指した新羅としては、百済系の倭国は目障りでした。

しかし、今、新羅が戦っている相手は、あの唐王朝です。海を越えて攻め込む余裕はありません。

そこで、目を付けたのは、友好国である大和です。百済と倭国の関係ほど親密ではありませんが、仲は悪くありません。

さっそく、大和に倭国侵攻を持ちかけます。

これに応えたのは、当時の大和の大王であった大海人皇子、のちの天武天皇です。

このころ倭国では、前大王の筑紫君薩夜麻が帰国しました。

唐の力を見せつけられ従順になった前大王を送り返すことにより、唐に逆らわない政権を作ろうとしたのでしょう。しかし、古代において、権威というかカリスマを失うというのは致命的です。一度捕虜になってしまったため権威は地に墜ちており再び即位することは出来ませんでした。

しかし、混乱は生じたと思います。新羅派と天智天皇派との内部対立も起きたでしょう。もっとも天智天皇存命中は、それほど対立は表面化しませんでした。

そのようななか、天智天皇が671年に崩御しました。暗殺という説もあります。

天智天皇という倭国の有能な指導者がいなくなったことは倭国に大きな混乱をもたらします。

このチャンスを逃すわけにはいかないでしょう。

大海人皇子(大和大王)は、翌年、倭国討伐を開始します。

大和の大王は、大和の他、関東、美濃、尾張の軍勢を大動員します。

いくら弱体化しているとはいえ、相手は列島の最強国です。継体天皇の時は敗北しています。

対する倭国も迎撃態勢を整えようとしますが、筑紫などでは、唐・新羅派も居て(太宰府あたりまでは、事実上唐の占領下だったかもしれません。いずれにしろ彼らは大和に付いたと思われます。)、思うように兵の動員が出来ませんでした。

また、吉備地方は、白村江の戦い以降、倭を見限っており、完全に大和側となりました。

大和の大王(後の天武天皇)は、順調に太宰府までは進軍してきましたが、肥後の入り口(荒尾、玉名あたりか?)付近で迎撃してきた倭国軍と激戦となり、突破するのに相当苦労したようです。しかし、倭国内の新羅派の助けも借りて、当時、倭国の大王であった大津皇子をついに破り、ついに倭国を吸収し、関東から九州にいたる日本列島のほぼ統一を成し遂げます。

このチャンスを逃すわけにはいかないでしょう。

大海人皇子(大和大王)は、翌年、倭国討伐を開始します。

大和の大王は、大和の他、関東、美濃、尾張の軍勢を大動員します。

いくら弱体化しているとはいえ、相手は列島の最強国です。継体天皇の時は敗北しています。

対する倭国も迎撃態勢を整えようとしますが、筑紫などでは、唐・新羅派も居て(太宰府あたりまでは、事実上唐の占領下だったかもしれません。いずれにしろ彼らは大和に付いたと思われます。)、思うように兵の動員が出来ませんでした。

また、吉備地方は、白村江の戦い以降、倭を見限っており、完全に大和側となりました。

大和の大王(後の天武天皇)は、順調に太宰府までは進軍してきましたが、肥後の入り口(荒尾、玉名あたりか?)付近で迎撃してきた倭国軍と激戦となり、突破するのに相当苦労したようです。しかし、倭国内の新羅派の助けも借りて、当時、倭国の大王であった大津皇子をついに破り、ついに倭国を吸収し、関東から九州にいたる日本列島のほぼ統一を成し遂げます。

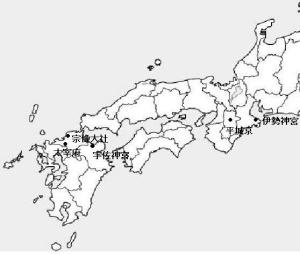

大和軍の進路です。黒は行きで赤は帰りです。

このとき百済王子の中臣氏は壊滅しますが、運良く逃れた不比等により再興されます。

大海人皇子は、国号を「日本」とし、大王を超える王として「天皇」の称号を名乗ります。

中国で秦が統一したとき、周王の権威が墜ち、各地の諸侯が名乗っていた「王号」の上に立つ新たな称号として「皇帝」を名乗ったのと同じでしょう。

倭国と大和の統一を成し遂げ、「天皇」を名乗るための儀式を行ったのは、そうあの「宇佐神宮」です。

そう宇佐神宮の神託によって即位したのです。

ここで倭国と大和を統一する両大王を超える権威ある存在として天皇即位のご神託を受けて即位したのです。

そして、統一の証しとして倭国=北九州王朝と大和の組織・機構・伝統文化の合体の作業を開始します。その中で、倭国の建築物も大和に移転しました。

最終的には、太宰府の首都機能を廃止して九州の出先機関とし、太宰府の首都機能は、統一京としての藤原京、平城京に引き継がれていきます。

北九州王朝の皇族(天智天皇の子孫)、有力豪族も大和に移住させました。

天智天皇の家系は、倭国との統合の象徴として倭国統治の正当性を維持するために、実権はないものの副皇クラスの地位に就いたと思います。

もちろん、倭国残党による反乱を防ぐ意味もありました。

北九州王朝の皇族の皇女を皇后として迎えたことも両朝合体の証しでした。

持統天皇、元明天皇などは、臨時的に皇位に付いています(実権は夫皇子だったと思います)。かつての倭国は強力な国家でしたから、一時に、力で押さえつけるのは難しかったのかもしれません。

懐柔をしつつ、大和政権に取り込むことにより穏便に吸収する施策を採ったのでしょう。

倭国側も唐に対抗するために両国合体を受け入れたのかもしれません。

もしかしたら南北朝時代のときのように両朝交代の皇位継承が形式的にですが約されていた可能性もあります。

つまり、天武天皇(大和)→持統天皇(北九州)→文武天皇(大和)→元明天皇(北九州)というような皇位の継承パターンです。

文武天皇は草壁皇子(大和)と元明天皇(北九州)の皇子なので、もうこれは両朝合体といえます。元明天皇までは、約束が履行されましたが、両朝の系統が同一化するにつれ、その必要性は薄れていきます。以後は両朝の系統を継ぐ皇子皇女が皇位を継ぐことになりました。

天武天皇の皇子である草壁皇子が皇位を継がず持統天皇になった理由はこのような事情にあったのではないでしょうか。

さらに両朝融合の証しとして、両国の歴史・神話を合体させました。これにより日本国はもう倭国と大和に分けることは出来ません。

このようにして編纂されたのが日本書紀です。

このとき北九州王朝の出来事は、矛盾のないように調整され、大和王朝の歴史と統合しました。

つまり歴史の統一です。

両朝の歴史は、似た出来事は融合させ、倭国の出来事を地理的関係を整合させたうえで大和の地での出来事とし、人物も共通性のある人物を融合させたりして、一つの話として合体させました。

こうして統一日本が誕生しました。

古代史、勝手に解釈~日本完成 ― 2011年02月21日 20時25分04秒

・天武系王朝時代

さて、百済皇子の血を引く藤原氏は、旧百済勢力の支援と不比等の巧妙な政治手腕により、両朝合体と共に、大和貴族に組み入れられました。

もっとも、朝廷内では大和系と北九州系の勢力争いはあったでしょう。

藤原氏は、そのような天武朝内の後継者争いに乗じ、徐々にその地位を上げていきました。

藤原仲麻呂の乱などもそのような勢力争いの一つとして起きた事件でした。

藤原氏としては、北九州王朝はもう存在しません。大和の貴族として生き残ることを選択しています。

大和の貴族として地位を築き維持するには、百済を捨て、大和人になる必要がありました。

まず、氏神をどうするかという問題がありました。

このとき、出雲の神様に縁のある鹿島神宮から春日大社を氏神にした可能性があります。

鹿島神宮が神宮であり神宮は、伊勢神宮、宇佐神宮など皇室ゆかりの社号であることからすると、百済王の家系である藤原家の縁のある鹿島神宮とこれと密接な関係にある香取神宮が「神宮」号を名乗っていることも合点がいきます。

なんせ一国の王の家系ですから、それなりの権威はあったのでしょう(当時の百済の存在感は現在の比ではないでしょう。)。

さて、百済皇子の血を引く藤原氏は、旧百済勢力の支援と不比等の巧妙な政治手腕により、両朝合体と共に、大和貴族に組み入れられました。

もっとも、朝廷内では大和系と北九州系の勢力争いはあったでしょう。

藤原氏は、そのような天武朝内の後継者争いに乗じ、徐々にその地位を上げていきました。

藤原仲麻呂の乱などもそのような勢力争いの一つとして起きた事件でした。

藤原氏としては、北九州王朝はもう存在しません。大和の貴族として生き残ることを選択しています。

大和の貴族として地位を築き維持するには、百済を捨て、大和人になる必要がありました。

まず、氏神をどうするかという問題がありました。

このとき、出雲の神様に縁のある鹿島神宮から春日大社を氏神にした可能性があります。

鹿島神宮が神宮であり神宮は、伊勢神宮、宇佐神宮など皇室ゆかりの社号であることからすると、百済王の家系である藤原家の縁のある鹿島神宮とこれと密接な関係にある香取神宮が「神宮」号を名乗っていることも合点がいきます。

なんせ一国の王の家系ですから、それなりの権威はあったのでしょう(当時の百済の存在感は現在の比ではないでしょう。)。

さて、769年ころ道鏡事件というのが起きます。このときの舞台は宇佐神宮です。

なぜ伊勢神宮ではなく宇佐神宮なのか。疑問じゃないですか?

私はずっと疑問でした。

ですが、既に述べたように、天武天皇は宇佐神宮で即位しているのです。

だから道鏡に天皇になれとご神託するのは宇佐神宮以外あり得ないのです。

これで疑問は解決です。

ちなみに、宇佐神宮は、天智天皇の系統に皇統が変わったときにその地位を伊勢神宮に取って代わられます。

伊勢神宮は天智系の神宮だからです。

ちなみに、神社の礼拝方式は、一般に二礼二拍手一礼ですが、宇佐神宮と出雲大社は二礼四拍手一礼です。

後者は、被征服王朝に適用される形式なのです。

つまり天武朝は、天智朝復興により滅びますし、出雲朝も継体天皇の系統によって既に滅んでます。

ちなみに九州朝の宗像大社などは、とくにそのようなこともありません。

なぜなら天智朝は九州系だからです。

・平安時代へ

さて百済王家の藤原氏は、大和朝廷内の勢力争いを巧みに利用し徐々に力を盛り返してきます。

百済が滅亡した現在、藤原氏が実権を握っていけば、百済の地を支配している新羅と仲が悪くなるのは当然でしょう。一時は新羅遠征まで考えたほどです(これは百済復興の記憶と言っても過言ではないでしょう。)。

唐は強大で、その力は十分に見せつけられています。

現在百済の地を支配しているのは新羅であり、唐と新羅は親密とも言えません。そこで、唐とは関係修復を図ることにしました。

そして、百済王家系の藤原氏は、やがて百済系つまり倭国北九州王朝系の復活を企みます。倭国の有力者を大和に移したことが裏目に出ます。

このころ、天武系の皇子が次々と変死しています。

そして、ついに天武系最後の天皇が崩御します。

ここで、藤原氏は、ついに天智系の天皇を擁立します(もっとも、このころになると平治の乱の源氏平氏のように藤原氏の内部でどちらの系統に付くかで分裂して権力争いをしていたことから(例えば藤原の仲麻呂は大和側、藤原北家は北九州側)、北九州系復興の積極的な意思というより、大義名分として利用しただけかもしれません。)。

これが後々、朝廷内で圧倒的な権勢を藤原氏が奮った最大の要因となっていきます。倭国の系統を復活させた功は末代までの功であり、このあとの朝廷の実権を握ることに成功します。

さて百済王家の藤原氏は、大和朝廷内の勢力争いを巧みに利用し徐々に力を盛り返してきます。

百済が滅亡した現在、藤原氏が実権を握っていけば、百済の地を支配している新羅と仲が悪くなるのは当然でしょう。一時は新羅遠征まで考えたほどです(これは百済復興の記憶と言っても過言ではないでしょう。)。

唐は強大で、その力は十分に見せつけられています。

現在百済の地を支配しているのは新羅であり、唐と新羅は親密とも言えません。そこで、唐とは関係修復を図ることにしました。

そして、百済王家系の藤原氏は、やがて百済系つまり倭国北九州王朝系の復活を企みます。倭国の有力者を大和に移したことが裏目に出ます。

このころ、天武系の皇子が次々と変死しています。

そして、ついに天武系最後の天皇が崩御します。

ここで、藤原氏は、ついに天智系の天皇を擁立します(もっとも、このころになると平治の乱の源氏平氏のように藤原氏の内部でどちらの系統に付くかで分裂して権力争いをしていたことから(例えば藤原の仲麻呂は大和側、藤原北家は北九州側)、北九州系復興の積極的な意思というより、大義名分として利用しただけかもしれません。)。

これが後々、朝廷内で圧倒的な権勢を藤原氏が奮った最大の要因となっていきます。倭国の系統を復活させた功は末代までの功であり、このあとの朝廷の実権を握ることに成功します。

さて、倭国の系統が復活したのは良いのですが、太宰府はすでに遠の朝廷ですし、関東から九州までの領土を見ると西に寄りすぎています。倭国の系統は復活しても倭国はもう滅んでいるのです。あるのは、国号を日本とする倭国と大和の統合王朝です。

これを分離することは、もうできません。

統合王朝をこれまでと整合性を保ちつつ継承していくほかありません。

宗像大社は、北九州朝第一の神宮ですが、両朝統合の時点で、頂点は大和ですから出雲大社同様神宮に次ぐ格と位置づけられることになります。

一度下げたものを上に持って行くと言うことはしません。

すでに北九州だけの日本ではありません。大和も含んだ新たな大帝国なのです。

そこで宗像大社に変わる天智天皇系の新たな神様が必要となります。

もともと、倭国は海軍が強く、海に縁のあった王朝でしたので、海に面した場所に作りたいというのが心情です。

もはや大和の日本国で日の本を名乗るくらいですから東側が理想です。また、遠すぎても困るので、紀伊半島から東に突き出た志摩半島の伊勢神宮にその役割を託すことになりました。

こうして、伊勢神宮が宇佐神宮を超えるようになったのです。

ちなみに宇佐神宮はすでに神宮であること、日本国は、融合した王朝であり倭と大和は一体のものとなっているので、王朝交代とはみなしていないことから、整合性を保つために宇佐神宮はそのままにして二番目に偉い神宮としてお祀りすることになりました。

ただし、天武系の祟りがないよう儀礼だけ変えて。

ちなみに、宗像大社は裏伊勢と呼ばれているそうです。

以上を読むと、もの凄く説得力ありません?

以後、日本国は、大和を中心に列島を「一つの地域」=「天下」と考えるようになり、半島は「異なる地域」=「異なる天下」と考えるようになります。

半島も倭と親密だった百済は既に無く、新羅もやがて滅び、王朝交代を経て古代とは全く異なる文化、風習、民族となっていきました。

以後、異世界との境界となった対馬海峡の交流は、激減します(特に国家レベル)。

もはや、「異なる地域」である半島へ遠征しようなど考えることもなくなります(豊臣の遠征や近代の半島支配は、全く性格が違いますからね。)。

自分たちが統一して支配すべき土地とみなさなくなったのですから当然です。

そして、文化も風習も独自に発展をしていきます。

こうして「日本」が完成しました。

詭弁ワード~国民 ― 2011年02月22日 20時05分17秒

最近、自分の意見を言うとき、

「国民としては、」とか「国民は」とか

国民、国民っていう人多くないですか?

お前はいつから国民の代表になったんだ

と言いたいところですが、あの16人ですら「国民」を代弁したなんて言っているくらいですから、もうどうしようもありません。

便利ワード「国民」

だって、何を言ったって「国民」さんから「それは違う」「勝手なこと言うな」なんて言われませんからね。

自分に都合の良い意見は、一人でも言っていれば「国民が言っている」

いつのまにか「一人の国民」が抽象的な「全国民」にすり替わっている。

ここにこのマジックワードのすばらしさがあり、詭弁家の必需品となっているのです。

じゃあ「国民」って誰さ

っていうと、せいぜい彼らの回りの数人だったりする(酷いと論者一人)。

でも、言われる対象者も「国民」なんだよね。

でも、彼らが「国民」の御名を唱えるといつの間にか相手方は「非国民」になってしまう(笑)。

論者は国民である。したがって、論者の意見は国民の意見であるというロジックがまかり通ってしまう。

明らかに前者の国民は、論者一人であり、後者の国民は、抽象的な全国民なのだが、国民というマジックワードを使うとこれが融合されてしまうと言うわけ。

国民という言葉に解消すれば責任がなくなると思っているのか、

これじゃあ国家無答責が国民無答責になっただけじゃん。

外国語で、こんなに「国民」「国民」いうところはあるのかね。

英語だとWeわれられとかPEOPLE人々じゃないのかな。

national people?国家の所有物か(笑)

やっぱ日本人は自己主張が苦手なのかな。

みんなの意見ってことにしないと不安なのか。

でも「国民」「国民」を乱発すると実証のないところに議論の権威を求めることになって、現実的で生産性のある議論ができなくなるんだよね。どうしても感情的、情緒的になる。

いやね、無作為抽出で数人選んでも彼らが「国民」であるから「全国民」による正当性を持つって、論理が破綻してないかなって思って(西欧諸国のように王権や国家権力と対峙する意味なら分かるんですよ歴史的に)。

それにね、す~ぐ「国民としては」って言う人に限って、論理性がないことが多いんですよ。そりゃ安易に「国民」の権威にすがってりゃあそうなんだろうけど。

なんで、「俺の意見だけど」「私の意見なんだけど」って言えないんだろう。

自分の意見に責任持てよ。

「国民としては、」とか「国民は」とか

国民、国民っていう人多くないですか?

お前はいつから国民の代表になったんだ

と言いたいところですが、あの16人ですら「国民」を代弁したなんて言っているくらいですから、もうどうしようもありません。

便利ワード「国民」

だって、何を言ったって「国民」さんから「それは違う」「勝手なこと言うな」なんて言われませんからね。

自分に都合の良い意見は、一人でも言っていれば「国民が言っている」

いつのまにか「一人の国民」が抽象的な「全国民」にすり替わっている。

ここにこのマジックワードのすばらしさがあり、詭弁家の必需品となっているのです。

じゃあ「国民」って誰さ

っていうと、せいぜい彼らの回りの数人だったりする(酷いと論者一人)。

でも、言われる対象者も「国民」なんだよね。

でも、彼らが「国民」の御名を唱えるといつの間にか相手方は「非国民」になってしまう(笑)。

論者は国民である。したがって、論者の意見は国民の意見であるというロジックがまかり通ってしまう。

明らかに前者の国民は、論者一人であり、後者の国民は、抽象的な全国民なのだが、国民というマジックワードを使うとこれが融合されてしまうと言うわけ。

国民という言葉に解消すれば責任がなくなると思っているのか、

これじゃあ国家無答責が国民無答責になっただけじゃん。

外国語で、こんなに「国民」「国民」いうところはあるのかね。

英語だとWeわれられとかPEOPLE人々じゃないのかな。

national people?国家の所有物か(笑)

やっぱ日本人は自己主張が苦手なのかな。

みんなの意見ってことにしないと不安なのか。

でも「国民」「国民」を乱発すると実証のないところに議論の権威を求めることになって、現実的で生産性のある議論ができなくなるんだよね。どうしても感情的、情緒的になる。

いやね、無作為抽出で数人選んでも彼らが「国民」であるから「全国民」による正当性を持つって、論理が破綻してないかなって思って(西欧諸国のように王権や国家権力と対峙する意味なら分かるんですよ歴史的に)。

それにね、す~ぐ「国民としては」って言う人に限って、論理性がないことが多いんですよ。そりゃ安易に「国民」の権威にすがってりゃあそうなんだろうけど。

なんで、「俺の意見だけど」「私の意見なんだけど」って言えないんだろう。

自分の意見に責任持てよ。

恐るべしグーグルアース ― 2011年02月24日 19時48分38秒

最近、初めて使ってみた。

凄いね。

ストリートビューが出たときもスゲーなーと思ったけど

これ凄い。

3Dも凄いけど、

ビルを取っ払った地形図を重ね合わせることができたり、

古地図を重ねたりもできる。

この3Dは将来なんにでも使えそう。

セカンドライフみたいなやつとかシミュレーションゲームとか。

そのうち立体画像ディスプレイなんかで表示されるようになったら、ホントSFの世界だね。

それにしても、こういうの誰が作るんだろ。どういうビジネスモデルなんだろう。

凄いね。

ストリートビューが出たときもスゲーなーと思ったけど

これ凄い。

3Dも凄いけど、

ビルを取っ払った地形図を重ね合わせることができたり、

古地図を重ねたりもできる。

この3Dは将来なんにでも使えそう。

セカンドライフみたいなやつとかシミュレーションゲームとか。

そのうち立体画像ディスプレイなんかで表示されるようになったら、ホントSFの世界だね。

それにしても、こういうの誰が作るんだろ。どういうビジネスモデルなんだろう。

最近のコメント