「でいご」の花の間を往く戦艦「土佐」?↓

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

↓バグのようですが,面白いので放っておきます。

古代史、勝手に解釈~弥生時代 ― 2011年02月16日 19時02分53秒

・紀元前210年ころ

このころ秦の徐福が老い男女3000人を連れて、蓬莱山を目指して東の海へ進出しています。

3000人は結構な数です。まず日向に入植したのかもしれません。その後、彼らは、蓬莱山を目指して日向を通って大和に入った可能性もあります。もしかしたら大和朝廷の東征の話はこのあたりから来ているかもしれません。

もっとも、九州北部からの圧力や更なる探求心から、徐福に限らず日向近辺に住んでいる人(春秋時代の呉越系の人や三国時代の呉系の人)が黒潮に乗って東へ入植したことも考えられますけどね。とくに呉の人などは、将来晋に対抗するために、国土拡張国力増強を考えて東征したと考えても不思議はありません。

このころ秦の徐福が老い男女3000人を連れて、蓬莱山を目指して東の海へ進出しています。

3000人は結構な数です。まず日向に入植したのかもしれません。その後、彼らは、蓬莱山を目指して日向を通って大和に入った可能性もあります。もしかしたら大和朝廷の東征の話はこのあたりから来ているかもしれません。

もっとも、九州北部からの圧力や更なる探求心から、徐福に限らず日向近辺に住んでいる人(春秋時代の呉越系の人や三国時代の呉系の人)が黒潮に乗って東へ入植したことも考えられますけどね。とくに呉の人などは、将来晋に対抗するために、国土拡張国力増強を考えて東征したと考えても不思議はありません。

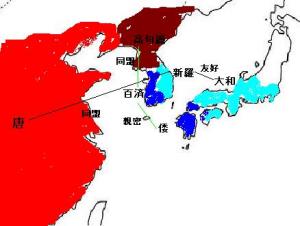

青は、朝鮮半島経由組です。新羅系の出雲と百済系の北九州がまとまりつつあります。

赤は、呉越系、緑は、徐福ないし秦系です。

関東は、縄文由来の人の割合も多かったと思います。

・紀元前108年ころ

このころ漢の武帝が衛氏朝鮮を滅ぼし楽浪郡などを設置しています。

漢によって朝鮮半島の押し出す圧力が高まり、押し出されるように漢からは安全な列島に行く人も増えたんじゃないかと思います。

ちなみに、数としては、大事があったときに断続的に来る中国南部系より距離的に有利で恒常的にやってくる朝鮮半島系の方が圧倒していったろうから、中国南部系は、薩摩大隅あたりに追い込まれて、やがて熊襲になったのではないかとも思う。日向あたりも圧迫されていたのだろう。

水色は、出雲(新羅系)

青は、北九州(百済系)

緑は、秦、越混合

赤は、呉越系

です。

・280年ころ

このころ呉が滅亡し三国時代が終了します。

呉は長江以南を勢力とする国。

国が滅亡すると、王侯貴族が郎党を連れて脱出するというのは、以前と同じです。

これまた黒潮に乗って列島に来る人が増えたのではないか。

もしかしたら、晋の攻撃から逃れ、いつか雪辱を晴らし再起を図るために、日向→瀬戸内→熊野→大和に行った呉の王侯貴族・将軍らのまとまった数の軍団・兵士もいたかもしれません(各地で転戦しているのだとしたら、こういった勢力が大和王朝の礎になった可能性もある。)。

三国志で有名な孫権や周瑜の子孫もいたかもしれません。

時代をえて、さらに新たな文化、技術を持った集団の流入です。

緑が旧中国南部系

赤が三国時代の呉系です。

古代史、勝手に解釈~出雲の興隆 ― 2011年02月17日 19時18分43秒

・4~6世紀ころ

このころ中国は南北朝時代です。朝鮮半島では、新羅、百済、高句麗の三国の形が固まった時代です。

列島の小国たちも、それぞれの出自に従って、まとまって行ったのだと思います。

このころ中国は南北朝時代です。朝鮮半島では、新羅、百済、高句麗の三国の形が固まった時代です。

列島の小国たちも、それぞれの出自に従って、まとまって行ったのだと思います。

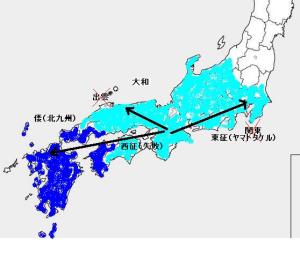

このころの主な勢力を見てみますと、

北九州連合(百済系)

出雲連合(新羅系)

南九州(春秋時代からの呉越系)

日向、大和(三国の呉系)

関東(縄文人、呉越系、呉系等混合)

に分けられると思います。

出雲系の人たちは日本海岸に沿って新天地を求め、北陸地方・東北地方に進出したでしょう。

瀬戸内海(吉備地方)は、中間地点にあるので、各勢力の緩衝地帯として緊張状態にあったかもしれません。

そういう状況下で、少々独自色を強めたかもしれません。

・6世紀ころ

各連合勢力の中で、呉系は朝鮮半島系と比べて、地理的にも本拠地から遠く新しい流入人口が少ないので、時代を経るに従って、いろいろ不利だったのではないでしょうか。

日向などは、呉系の新拠点のある大和とも遠く孤立しているので、ますます興隆する北九州王朝(倭)の圧迫を受けて従属したのではないかと思います。

大和も徐々に、新羅、百済系とくに出雲系の人々が日本海側の若狭・敦賀あたりから琵琶湖を通り、たくさん流入してきたと思います。近江(滋賀)や山城(京都)では、無視できない数になったと思います。

そうすると、呉系の基盤は当然ながら徐々に弱くなってくる。

基盤が弱くなってくると必然的に大和王朝内で対立内紛が起きやすくなる。

王朝交代や内乱が頻発するようになってきたと思います。

その隙を逃さなかったのは出雲王朝です。

大和王朝内のある一派(新羅系?)が密かに、北陸方面の長官(おそらく出雲王の一族)だった人物と結びました。そして、彼に援軍を要請したのです。そのときの北陸総督、そう、これが後の継体天皇です。

継体天皇は、その軍事的才能とカリスマから近江に攻め込み、苦戦を強いられながらも遂には大和に進入し、やがて勢力下に置きます。

しかし、大和にとって外様であった継体天皇の基盤は武力です。内をまとめるには、みんなの目を外に向ける必要があります。国内に不満があるときに他国に絡む。歴史から見ると常套手段ですよね。

それが遠征の繰り返しに繋がります。

ヤマトタケル伝説にある関東への東征もこの頃行われたのでしょう。

しかし、北九州遠征は失敗してしまいました。これは歴史上磐井の乱と呼ばれているものです。

当初は勢いよく攻め込み、その猛将ぶりから一時は北九州王朝の首都太宰府を攻め落とす勢いを見せますが、敵中深く進入しすぎたため、兵站が伸びきってしまいました。

北九州王朝(倭)は、当時、同じ地域とみなされていた朝鮮半島&九州を「統一」するため日夜、半島の王朝と戦っていました。中国・半島からの最新の技術・国家体制も伝播しています。

北九州王朝(倭)は、倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王を名乗り、中国南朝から、使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王に封ぜられるほどの勢力を誇っていました。ちなみにこの7国というのが当時、北九州王朝が自国が統一すべき「天下」と考え戦っていた「一つの地域」なのです。

このあたりの世界観は、現代とは、感覚が全く異なるのです。

鍛えられ方が違うため国家の体制、軍事の質・量ともに関東などの他王朝とはレベルが違いました。当時、国際社会(中国)に日本列島の代表とみなされていたのも北九州王朝(倭)です。

継体天皇は、北九州王朝(倭)の磐井王の子葛子王の反撃に遭い手痛い敗北を喫してしまいます。

さて、百済を背後に擁する北九州王朝(倭)は倒せなかったものの大和・関東を手に入れ強大化した北陸の出雲王の分家は、本家の出雲王家の勢力を凌ぐようになり段々独立色を強めていくようになりました。

このころ大和の大王になったかもしれません。

やがて、出雲王家に蔓延る奸賊を討伐するとか大義を掲げ、王家内の内紛につけ込むなどして出雲へ遠征したのでしょう。よくあることです。

出雲の政権を掌握した大和の大王は、本家である出雲王家に政権を譲渡させました(国譲りの伝説)。

もっとも、本家筋をそう簡単に潰せるものではありません。

大義がないと反感を招きます。

そこで、本家の政治的実権は奪ったものの、祖先の王の祭祀のみを行う家系として存続することを許したのだと思います(出雲大社と出雲国造家)。最初は、実権を奪って名目のみ尊重し、頃合いを見て、名目も奪っていくというのも穏便な権力奪取の常套手段です。

もっとも、祟りを恐れてか儀礼方式に少々細工をしたようですが。

出雲大社の参拝方式は、他と少し違いますよね。

ちなみに出雲大社は出雲王朝、宗像大社(筥崎宮は廟?)は北九州王朝で被征服王朝の社は大社扱いのようです。

前後関係はわかりませんが、既に述べたように、関東も東征により出雲分家による王朝に併合されています。

こうして、出雲から関東にいたる第二次大和王朝が誕生したというわけです。

このころ大和の大王になったかもしれません。

やがて、出雲王家に蔓延る奸賊を討伐するとか大義を掲げ、王家内の内紛につけ込むなどして出雲へ遠征したのでしょう。よくあることです。

出雲の政権を掌握した大和の大王は、本家である出雲王家に政権を譲渡させました(国譲りの伝説)。

もっとも、本家筋をそう簡単に潰せるものではありません。

大義がないと反感を招きます。

そこで、本家の政治的実権は奪ったものの、祖先の王の祭祀のみを行う家系として存続することを許したのだと思います(出雲大社と出雲国造家)。最初は、実権を奪って名目のみ尊重し、頃合いを見て、名目も奪っていくというのも穏便な権力奪取の常套手段です。

もっとも、祟りを恐れてか儀礼方式に少々細工をしたようですが。

出雲大社の参拝方式は、他と少し違いますよね。

ちなみに出雲大社は出雲王朝、宗像大社(筥崎宮は廟?)は北九州王朝で被征服王朝の社は大社扱いのようです。

前後関係はわかりませんが、既に述べたように、関東も東征により出雲分家による王朝に併合されています。

こうして、出雲から関東にいたる第二次大和王朝が誕生したというわけです。

民主比例16人衆 ― 2011年02月17日 20時03分33秒

民主党の国会議員16人が離党しないで会派離脱を表明したそうだ。

理由は、マニフェストが実行されないからということで、小沢氏の問題とは関係ないそうだ。

しかし、小沢氏を尊敬しているだの何のって・・・

それはともかく、離党しないで会派離脱という方法は何とも言えない。

比例代表選出議員だからか?

党が嫌だから会派のみ離脱というのは、筋は通ってない。

亀井氏が言っていた、民主党は、「連合赤軍を思い出す」と言ったのは、この動きを言っていたのか・・・。

たしかに酷い内ゲバだ。

小沢グループって、いつから小沢元代表を絶対視する任侠集団になったんだ?

でも、解散しても誰も期待できないし・・・伸晃とかしんじろうとか弁は立つけどどうも薄っぺらいし・・・。

おそらく最低の投票率になるだろう。

このまま、何もしない方がましだったりして・・・

と、思いましたが、小沢グループが離党して、解散になれば、岡田・前原グループは別々か一緒かは分かりませんが、新党を作るでしょう。

あの16人は、民主党という泥船から脱出する動きの一環という説もありますが、ありえません。

なぜなら彼ら自身が泥船だからです。

解散となると小沢グループは、小泉チルドレンと同じ運命をたどります。

鳩山が河村や原口に近づいて新党を作るという報道もあるようですが、鳩山さんはともかく、河村、原口は、距離を置こうとするでしょう。彼らは、バカじゃありません。友愛より泥船に乗らないことを望むでしょう。

そうすると、政界再編に繋がるかもしれません。

ここで自民党も割れてくれればいいのですが、それは困難かもしれませんね。

岡田・前原新党と自民党の一部か全部(一部が良い)がくっついた連立政権が誕生するかもしれません。

それはそれでいいかな(今よりはマシか)。

理由は、マニフェストが実行されないからということで、小沢氏の問題とは関係ないそうだ。

しかし、小沢氏を尊敬しているだの何のって・・・

それはともかく、離党しないで会派離脱という方法は何とも言えない。

比例代表選出議員だからか?

党が嫌だから会派のみ離脱というのは、筋は通ってない。

亀井氏が言っていた、民主党は、「連合赤軍を思い出す」と言ったのは、この動きを言っていたのか・・・。

たしかに酷い内ゲバだ。

小沢グループって、いつから小沢元代表を絶対視する任侠集団になったんだ?

でも、解散しても誰も期待できないし・・・伸晃とかしんじろうとか弁は立つけどどうも薄っぺらいし・・・。

おそらく最低の投票率になるだろう。

このまま、何もしない方がましだったりして・・・

と、思いましたが、小沢グループが離党して、解散になれば、岡田・前原グループは別々か一緒かは分かりませんが、新党を作るでしょう。

あの16人は、民主党という泥船から脱出する動きの一環という説もありますが、ありえません。

なぜなら彼ら自身が泥船だからです。

解散となると小沢グループは、小泉チルドレンと同じ運命をたどります。

鳩山が河村や原口に近づいて新党を作るという報道もあるようですが、鳩山さんはともかく、河村、原口は、距離を置こうとするでしょう。彼らは、バカじゃありません。友愛より泥船に乗らないことを望むでしょう。

そうすると、政界再編に繋がるかもしれません。

ここで自民党も割れてくれればいいのですが、それは困難かもしれませんね。

岡田・前原新党と自民党の一部か全部(一部が良い)がくっついた連立政権が誕生するかもしれません。

それはそれでいいかな(今よりはマシか)。

古代史、勝手に解釈~大化の改新 ― 2011年02月18日 20時20分29秒

・そのころ北九州王朝(倭)は?

既に述べましたが、北九州王朝は距離的に近いこともあり百済との関係は親密で兄弟王国のような関係でした。

むしろ朝鮮半島・九州を含めて一つの勢力圏と考えており、朝鮮半島&九州を「統一」すべく朝鮮半島の国家と日夜戦い続けていました。

これは、出雲が新羅から遠く、途中に寄港する島も少ないこと、出雲自身が内陸に勢力を広げたこともあり、徐々に自立を深め新羅とは疎遠になっていったのとは対照的です。

既に述べましたが、北九州王朝は距離的に近いこともあり百済との関係は親密で兄弟王国のような関係でした。

むしろ朝鮮半島・九州を含めて一つの勢力圏と考えており、朝鮮半島&九州を「統一」すべく朝鮮半島の国家と日夜戦い続けていました。

これは、出雲が新羅から遠く、途中に寄港する島も少ないこと、出雲自身が内陸に勢力を広げたこともあり、徐々に自立を深め新羅とは疎遠になっていったのとは対照的です。

ちなみに教科書では大和から朝鮮半島に攻めたことになっていますが、あんな古代に、あんな長距離をあまりに気軽に攻めすぎですよね。邪馬台国の時代からそんなに立っていないのに。

まるで隣の町に攻めるように気軽に出兵しています。

筆者が古代の大和政権に疑問を持ったのも、この違和感がそもそもの原因でした。

だって、船を集め兵糧を確保してって秀吉の朝鮮征伐だったあんなに大変だったのに、古代にですよ。あんな大軍を大和からホイホイ出せますかっての。

さて、時代は進行し、北九州・百済・高句麗連合と唐・新羅連合が形成され、争いはいよいよクライマックスに近づいてきます。倭国と関係の深かった中国南朝が滅亡したことも均衡が崩れる一因になったのでしょう。

唐はあの超大国唐です。当時の存在感は、経済力の増した現代の中国でさえ比ではありません。こいつが本格的に攻めてくるとなれば、誰しも動揺するでしょう。今で言えば、アメリカに喧嘩を売るようなものです。

そんなことを知ってか新羅は、百済側にちょっかいを出し始めます。

いくら百済と親密な北九州王朝といえども内部には、唐にビビって「唐・新羅に付いた方が良いんじゃない?」

って言う人も増えたでしょう。

百済派と新羅派の対立です。

とりわけ有力な重臣であった蘇我入鹿は、倭の大王(おおきみ)であった古人大兄皇子に取り入り、新羅派が力を付けてきていました。

ここで登場したのが、北九州王朝に留学(人質?)中だった百済王子豊璋。

何を隠そう、この人、のちの中臣鎌足さんです。

百済派と新羅派の対立し新羅派が力を付けるにつれ、百済王子として黙って見過ごすわけにはいきません。百済派の北九州朝の皇族に蜂起を促しましました。

その皇族というのが、のちに中大兄皇子と呼ばれる天智天皇です(大化の改新)。

百済王子の支援を受けた中大兄皇子ら百済派の人々は、新羅派に奇襲をかけて一掃。北九州王朝内を百済派でまとめます。中大兄皇子と豊璋は、丞相や摂政関白に相当する役職に就き政権を事実上掌握します。

このとき、古人大兄皇子は、「韓人が入鹿を殺した。私は心が痛い」(「韓人殺鞍作臣 吾心痛矣」)と言ったそうです。韓人、そう中臣鎌足こと百済王子豊璋のことです。

ちなみに古人大兄皇子は、退位させられたうえ、のちに中大兄皇子に攻め殺されてしまいます。

さて、中臣鎌足という人物も謎が多いですね。どこから出てきて、何でこんなに勢力を誇ったのか。いくら功臣とはいえ、ここまで子々孫々まで、朝廷で重臣の位に就けた豪族は、世界的にも存在しません。

確かに大化の改新での功績は大きいですが、同等の功を成した家臣は、後の世にも存在したのではないでしょうか。

でも百済王子なら納得できません?

中宮、皇后をこれだけ輩出したのも百済王との一体化(列島・半島支配の正当化)ということを考えれば、腑に落ちる気がします。

古代史、勝手に解釈~白村江の戦い ― 2011年02月19日 20時21分50秒

・白村江の戦い(663年)

さて、いよいよ古代史が混乱した一番の原因白村江の戦いです。

まさに、古代東アジアの関ヶ原、これが一番重要な出来事でした。

歴史への影響力という点では、関ヶ原の戦いよりはるかに重要な戦いであったと言えます。

この戦いにより、極東アジアの形が決まってしまったのですから。

さて、いよいよ古代史が混乱した一番の原因白村江の戦いです。

まさに、古代東アジアの関ヶ原、これが一番重要な出来事でした。

歴史への影響力という点では、関ヶ原の戦いよりはるかに重要な戦いであったと言えます。

この戦いにより、極東アジアの形が決まってしまったのですから。

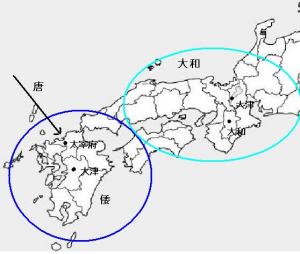

百済に国内を統一した北九州王朝(倭国)は、満を持して、唐・新羅と戦うため倭国王自ら百済に出兵します。

しかし、結果は大敗。当時の倭国王(筑紫君薩夜麻)も捉えられて唐へ連行されてしまいます(661年斉明天皇筑紫にて死去の記述)。

本国で全権を掌握し、吉報を待っていた中大兄皇子は、慌てました。

水城を作り首都太宰府を防衛しようとしました。

また、敵の上陸に備え、領土である長門(山口県)から佐賀にかけて百済式の山城をいくつか建設しました。

水城や大野城は首都である太宰府を防衛する施設です。

唐軍は倭を破り百済を滅亡させた後もそのまま侵攻を継続し、郭ムソウに率いられた唐軍は、北九州に上陸します。

主力が壊滅していた倭国は、到底勝ち目はないと思ったのか、降伏を選択。唐軍は、ほぼ無抵抗で太宰府に入京し、倭国を占拠し、筑紫都督府を建てます。

マッカーサーの進駐軍のようなものです。筑紫都督府はさしずめGHQ本部と言ったとこでしょうか。

このとき中大兄皇子は、戦後処理に当たったか、さもなくば太宰府を捨て、肥後に撤退していた可能性があります(後者が有力か)。

唐軍がすぐに撤退したことから、倭国は唐に服従の意を示し、許しを請うたのだと思います。

唐軍は、666年の唐の高句麗征伐に併せて、半島に戻っていきます。唐としては高句麗征伐に全力を注ぎ込む時期であり、遠方にある倭国を維持する余裕はなかったことと、主力が壊滅し大王を失った倭国に唐に反抗する力は残っていないと判断したのでしょう(残存勢力は高句麗討伐の後でゆっくり倒せばいいと考えたのかもしれません。)。きっと、太宰府に元新羅派による従順な政府を作ったのでしょう。一部の兵力を残し、倭国から撤退します。このとき中大兄皇子は、中臣鎌足(豊璋)と共に肥後で息を潜めていたのだと思います。

中大兄皇子は、唐軍が撤退した直後の667年に肥後の国大津に都を建て倭国の倭国の大王(おおきみ)となると宣言し倭を復活させます。

もしかしたらですが、唐によって太宰府に傀儡政権が打ち立てられていて、これに対抗するために亡命政府を作ったのかもしれません。

ただ、のちの倭・大和合体の様子を見ると、大津の方が倭国正統と見られていたようなので、太宰府の暫定政府の力は大きくなく、唐軍が撤退すると、大津方が倭国を掌握したのでしょう。

ちなみに、教科書では、近江の大津に都を建てたとされていますが、これも疑問の一つだったことは既に述べました。なんで唐を恐れて大津に行くの?

唐軍が上陸するであろう九州から見たら距離的に大和も大津もそんなに変わらないですよね。どちらも盆地で難波から見て、寄れる要害の数(検地)も変わらないので、防衛の観点からもあまり変化がない。

唐が九州に上陸してから大和に行くまで距離があるわけですから、この距離的・防衛的利点のなさでは、あんまり説得力を感じません。

そんなに恐れるなら尾張とか諏訪とかに遷都するならまだ分かりますが。

さらにいえば、京などと呑気なものではなく、「要塞」と言えるほどの堅固なものを作るべきでしょう。九州ならともかく、大和まで侵攻してくるまでは時間もあるわけですから。

近江でも大津に作るくらいなら、普通、琵琶湖の反対側に作るのではないでしょうか。

この疑問も古代史に対する違和感として最初に日本史を学んだときから、ずっと残っていました。

この点、唐軍に博多に上陸された後、太宰府だと1カ所の要害を突破されれば終わりですが、肥後大津なら、筑後平野、玉名平野、熊本平野と進軍しなければなりませんので、各平野の入り口に要害を築くことが出来ます。

さて、このまま倭国は唐のものになるのかと思いましたが、倭国にとっては、幸いなことに、朝鮮半島では、戦勝国同志の対立が生じていました。

唐と新羅の関係が急激に冷え込んできたのです。

669年ころには新羅が高句麗遺臣を援助し蜂起させ、唐の支配する旧百済に再び侵攻を開始したのです。

最近のコメント